Jalan Tengah NU: Dari Komite Hijaz ke Diplomasi Digital

NU Online · Senin, 14 Juli 2025 | 19:35 WIB

Robi Sugara

Kolomnis

Dalam lanskap gerakan keagamaan di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tetap konsisten menempuh jalur tengah (wasathiyah). Namun, nilai-nilai wasathiyah ini masih perlu dikembangkan lebih jauh dalam berbagai bidang non-keagamaan, seperti gerakan sosial yang menjunjung keadilan, ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, kepedulian terhadap ekologi, perlindungan hak asasi manusia, serta respons terhadap transformasi digital.

Konsekuensi di Jalur Tengah

NU yang konsisten berada di jalur tengah (wasathiyah) tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, sebagai konsekuensi logis dari posisi tersebut. Setidaknya, ada tiga tantangan utama yang senantiasa menghantui mereka yang memilih berada di tengah.

Tantangan pertama, dalam situasi kerusuhan atau konflik sosial, pihak yang berada di posisi tengah justru sering menjadi sasaran dari berbagai arah—kiri, kanan, depan, maupun belakang. Selain itu, jika seseorang atau kelompok yang berada di tengah bersikap terlalu progresif atau agresif, mereka berisiko "bertabrakan" dengan kelompok yang berdiri di sebelahnya secara ideologis. Oleh karena itu, posisi seperti ini kerap disalahpahami atau bahkan dicurigai, baik oleh kalangan konservatif maupun liberal.

Tiga contoh untuk menggambarkan dinamika tersebut yaitu: pernyataan penceramah kondang Gus Miftah tentang tukang teh dalam salah satu pengajiannya yang dinilai kasar oleh sebagian kalangan; penjelasan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) terkait dukungannya terhadap eksplorasi tambang; dan yang lebih awal, perdebatan panjang soal gagasan Islam Nusantara.

Ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh NU yang berada di jalur tengah justru kerap menghadapi serangan dari berbagai penjuru, karena “keberanian” mereka membawa wacana yang melampaui garis aman konvensional.

Tantangan kedua, dalam situasi krisis atau khususnya di musim kontestasi politik, mereka yang berada di jalur tengah kerap dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Fenomena yang terus berulang adalah bagaimana organisasi NU dan warganya sering dijadikan sasaran mobilisasi dukungan saat musim pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilihan presiden.

Hal ini semakin diperkuat oleh temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa populasi warga NU mencapai 56,9% dari total penduduk Muslim Indonesia—sebuah angka yang sangat menggiurkan untuk menggalang dukungan politik.

Tantangan ketiga, dalam situasi damai atau setelah kontestasi politik usai, mereka yang berada di jalur tengah justru kerap dilupakan. Wajar jika muncul perasaan kecewa di kalangan warga NU ketika calon-calon yang mereka dukung telah berhasil meraih posisi strategis, tetapi kemudian tidak lagi melibatkan atau memperhatikan NU. Stigmatisasi lama terhadap NU sebagai kelompok "tradisional", "kampungan", atau "kaum sarungan"—yang dulu pernah dilontarkan sejumlah tokoh Masyumi di era Orde Lama—seolah masih membekas hingga kini.

Setelah proses pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden selesai, warga NU seringkali dikembalikan ke habitat kulturalnya: pesantren, masjid, dan majelis taklim—sekadar dianggap tukang doa, bukan mitra strategis dalam pembangunan bangsa.

Ketiga tantangan tersebut mencerminkan konsekuensi logis yang harus disadari dan diterima oleh NU sebagai gerakan yang memilih berada di jalur tengah. Posisi ini menuntut kemampuan menjaga keseimbangan dalam dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Analogi yang tepat untuk menggambarkan peran ini dapat dilihat dalam tokoh Aang dalam serial Avatar: The Last Airbender.

Sebagai Avatar, Aang memiliki tanggung jawab menjaga harmoni antara empat elemen utama—air, udara, tanah, dan api. Jika salah satu elemen tidak seimbang, maka dunia akan mengalami kekacauan. Namun, untuk menjaga stabilitas itu, Aang tidak hanya harus memahami tiap elemen, tetapi juga siap berhadapan—bahkan diserang—oleh salah satu atau lebih elemen tersebut.

Demikian pula dengan posisi NU. Menjadi penyeimbang berarti siap menghadapi tekanan dari berbagai arah. Oleh karena itu, siapa pun yang memilih berada di jalur tengah harus memiliki kekuatan dalam membangun kerja sama, menjalin diplomasi, dan mengelola relasi dengan berbagai kekuatan yang ada. Tujuannya bukan sekadar bertahan, tetapi memastikan keseimbangan tetap terjaga dan tercipta hubungan saling ketergantungan di antara elemen-elemen sosial-politik yang berbeda.

Respons pada Politik Global Islam

NU termasuk dalam kategori aktor non-negara (non-state actor) yang memainkan peran signifikan dalam struktur politik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Melalui berbagai kiprah dalam kegiatan kemanusiaan dan kehadiran organisasi seperti Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di sejumlah negara, NU telah menunjukkan kapasitas sebagai entitas transnasional. Pada level tertentu, NU bahkan layak disebut sebagai organisasi internasional, meskipun tidak formal institusional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menariknya, keberadaan NU justru lebih awal dibanding PBB maupun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NU lahir sebagai respons terhadap situasi politik global Islam pada masa itu, khususnya dalam upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang terancam dihapuskan oleh kekuasaan baru yang berdiri di Hijaz, yakni Raja Abdul Aziz al-Saud. Dalam konteks inilah, NU membentuk Komite Hijaz sebagai bentuk diplomasi keagamaan internasional.

Komite Hijaz mengirimkan delegasi resmi untuk menyampaikan lima permohonan penting kepada penguasa Hijaz saat itu. Dua dari lima respons tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi politik global islam yaitu pertama, memohon agar ajaran-ajaran mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah tetap dilestarikan di wilayah Hijaz, khususnya di Makkah dan Madinah, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Kedua, memohon agar situs-situs bersejarah—seperti makam, masjid, dan bangunan wakaf lainnya—tidak dihancurkan serta tetap dapat diziarahi dan dimakmurkan secara leluasa, khususnya makam Nabi Muhammad SAW.

Melalui respons tersebut, NU sebenarnya telah memosisikan diri sebagai bagian dari gerakan keumatan global—berpikir lokal, namun berorientasi internasional. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, antara lain terjaganya eksistensi empat mazhab dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah di berbagai belahan dunia, khususnya di Asia Tenggara, serta tetap lestarinya makam Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai situs sejarah dan spiritual umat Islam.

Respons penting lainnya yang dilakukan NU adalah dalam menyikapi keberadaan negara-bangsa (nation-state). NU mengambil jalur tengah dengan “mengawinkan” antara semangat nasionalisme dan nilai-nilai Islam. Strateginya adalah dengan mentransformasikan narasi nasionalisme ke dalam kerangka keagamaan, misalnya melalui konsep hubbul wathan (cinta tanah air), yang kemudian diperluas menjadi hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman).

Model sintesis seperti ini merupakan terobosan khas NU yang tidak ditemukan di banyak negara mayoritas Muslim lainnya, terutama negara-negara yang baru merdeka, di mana nasionalisme dan Islam sering kali dipertentangkan atau tidak mampu bersatu secara harmonis. Salah satu contoh kegagalan penyatuan tersebut dapat dilihat dari kasus Sudan, yang akhirnya terbelah menjadi dua negara akibat ketegangan antara identitas nasional dan klaim keislaman yang tidak menemukan titik temu, sehingga konflik berkepanjangan pun tak terhindarkan.

Perlu disadari bahwa penyatuan antara nasionalisme dan Islam yang dilakukan NU turut berperan dalam mencegah berkembangnya gerakan komunisme di Indonesia. Kolaborasi ini secara signifikan memperkuat fondasi gerakan nasional, menjadikannya lebih solid dalam menghadapi ancaman ideologi kiri.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Tiongkok, di mana gerakan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil menggeser kekuatan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, hingga akhirnya mendorong Chiang dan pengikutnya mundur ke Taiwan (dulu disebut Formosa).

Saya membayangkan, jika pada saat itu Chiang Kai-shek didukung oleh kekuatan keagamaan yang kuat dan terorganisir, mungkin gerakan nasionalis Tiongkok tidak akan dengan mudah dikalahkan oleh komunisme.

Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan NU dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam narasi nasionalisme merupakan langkah strategis yang berdampak besar dalam menjaga stabilitas ideologi bangsa.

Pengembangan pada Jalur Tengah

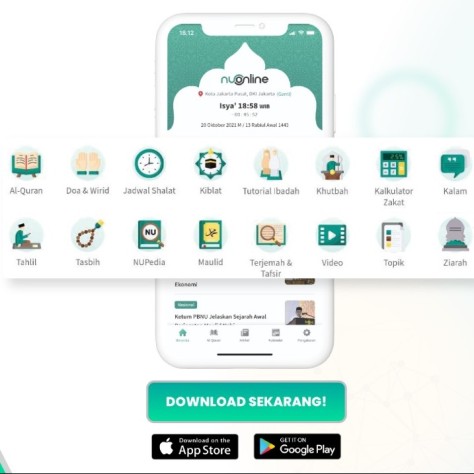

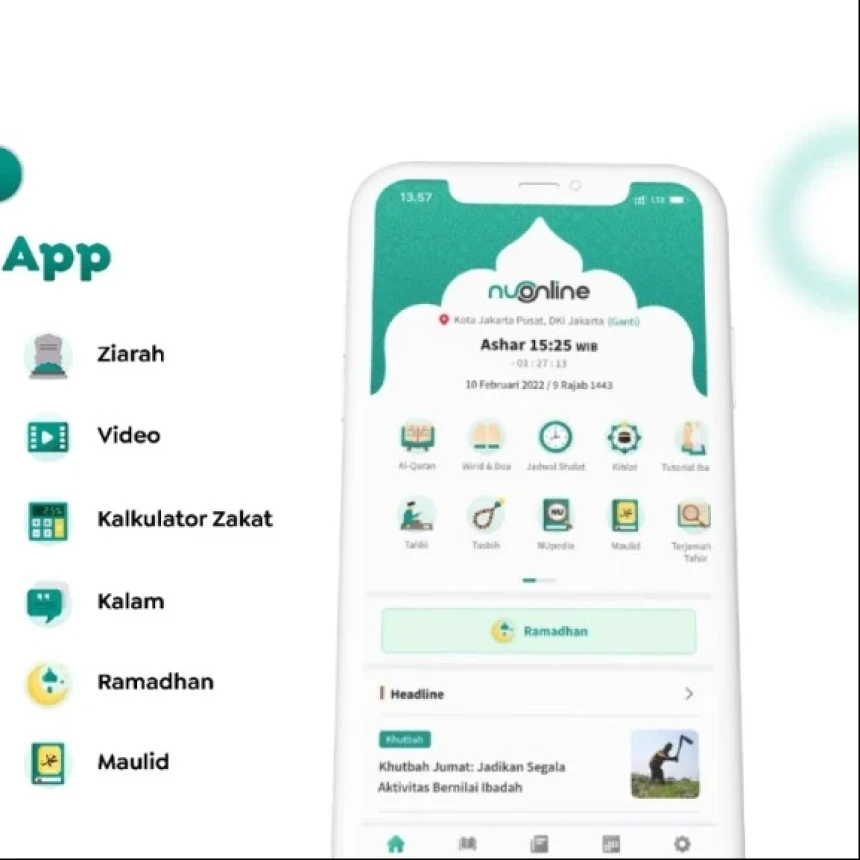

Di usianya yang telah memasuki dua dekade, NU Online memiliki peluang besar untuk mengawal dan memperkuat pengembangan jalur tengah NU melalui pemberitaan dan konstruksi wacana yang strategis. Pengembangan jalur tengah ini tentu tidak cukup jika hanya berbasis pada gerakan keagamaan yang berhenti pada ranah keyakinan atau ideologi semata. Lebih dari itu, jalur tengah harus dikembangkan ke dalam bentuk gerakan sosial yang menjunjung tinggi keadilan, ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, kepedulian terhadap ekologi, perlindungan hak asasi manusia, serta respons aktif terhadap dinamika transformasi digital.

Untuk mengaktualisasikan peran tersebut, NU Online perlu menjadi lebih dari sekadar media informasi internal. Ia harus tampil sebagai ruang artikulasi wacana publik yang inklusif, progresif, dan kritis terhadap berbagai isu yang memengaruhi masyarakat luas, baik lokal maupun global. Konten yang dihadirkan tidak hanya mengabarkan aktivitas organisasi, tetapi juga membentuk narasi alternatif atas persoalan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis kemanusiaan, hingga etika digital.

NU Online dapat memainkan fungsi edukatif yang menyadarkan publik bahwa Islam wasathiyah tidak hanya relevan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga mampu menjadi panduan dalam mengelola kompleksitas dunia modern.

Lebih dari itu, NU Online memiliki peluang untuk membangun jejaring lintas negara dan lintas isu, sehingga kehadirannya mampu memperkuat diplomasi kultural dan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin di tingkat internasional. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital, NU Online dapat mengarusutamakan suara moderat Islam dari Indonesia ke panggung global—sebagai penyeimbang terhadap narasi ekstrem, intoleran, atau eksklusif yang kerap mendominasi media sosial dan ruang publik global.

Inilah saatnya NU Online bukan hanya menjadi jendela NU, tetapi juga menegaskan bahwa Islam Indonesia mampu berkontribusi nyata dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Robi Sugara, Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian

2

Khutbah Jumat: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Bersyukur atas Kelahiran Rasulullah

3

Peristiwa Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Polisi Picu Perlawanan Rakyat Lebih Besar

4

Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz

5

Kapolda Metro Jaya Diteriaki Pembunuh oleh Ojol yang Hadir di Pemakaman Affan Kurniawan

6

PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada

Terkini

Lihat Semua