NU Tak Hanya Lawan Oligarki, Tapi Juga Intoleransi Ekonomi

NU Online · Kamis, 13 Februari 2020 | 05:00 WIB

Dukungan itu diungkapkan setelah ceramah guru kita KH Said Aqil Siroj (akrab disapa Kang Said) pada 22 Desember 2019 di Pesantren Bina Insan Mulia Cisaat, Cirebon. Ketika itu Kang Said menyinggung dua istilah yang sangat penting kedudukannya dalam masalah bangsa Indonesia hari ini: oligarki dan intoleransi ekonomi. Dua istilah ini menjadi penting karena menjadi sebab langsung dari kenyataan ketimpangansosial-ekonomi yang semakin memburuk dan kian terasa dampaknya. Bagi Kang Imam, ceramah Kang Said itu menjadi gong penyempurna dimulainya ranah-ranah perlawanan baru NU terhadap kelompok oligarki di negeri ini.

Sebulan kemudian dalam wawancara dengan NU Online, Kang Imam menyebutkan dengan tegas, “istilah intoleransi ekonomi adalah jalan perlawanan, jihad pembebasan, perjuangan merebut kemerdekaan. Tidak perlu ada rasa takut melawan orang-orang pribumi sendiri, apalagi asing, yang kebetuluan memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Tidak perlu segan melawan pemerintah karena kita hanya setia pada bangsa dan negara. Sebab pemerintah kadang representasi asing atau orang pribumi yang sudah tidak punya hati nurani”(http://nu.or.id, 19/01/2020).

Pernyataan ini mengingatkan saya pada apa yang telah diuraikan Gus Roy Murtadho dalam Akhlak dan Perlawanan bahwa dalam Q.S An-Nisa ayat 59, kepatuhan terhadap ulil amri (pemerintah) itu tidak mutlak, tetapi bersyarat (http://indoprogress.com, 08/11/2019).Menurutnya, kewajiban patuh kepada ulil amri itu jika ulil amri itu benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat, bukan oligark.

Senada dengan Kang Imam, saya senang istilah oligarki dan intoleransi ekonomi mulai familiar di kalangan Nahdliyin. Kang Said menyebutkan bahwa akar masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah kekuasaan oligarki, atau kekuasaan negara oleh segelitir orang yang berduit. Beliau menyatakan, “negara ini sekarang, sistemnya yang berjalan, negara oligark.” Sebagai warga Nahdliyin tentu tidak ada salahnya dikit demi sedikit kita mulai belajar tentang apa itu oligarki? Apa itu intoleransi ekonomi? Jika intoleransi, intoleran terhadap apa atau siapa? Mengapa dia disebut intoleran? Serta mengapa pula harus dilawan?

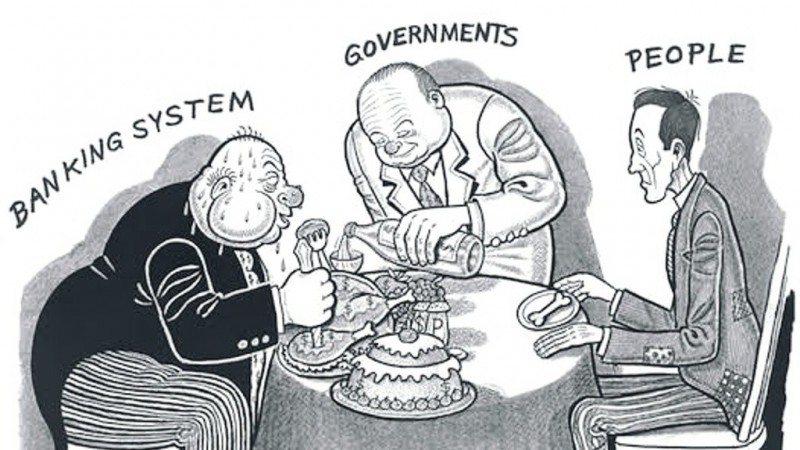

Dalam Wikipedia.org, definisi oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Untuk mendapatkan gambaran singkat tetang bagaimana kekuasaan oligark, kita bisa membaca paparan ciamik oleh Pak Wijayanto dalam Oligarki, Ketimpangan Ekonomi dan Imajinasi Politik Kita (http://transisi.org, 05/02/2019).

Beliau membandingkan, sementara kebijakan ekonomi-politik di Belanda memiliki daya tawar untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi rakyatnya, kebijakan ekonomi politik di Indonesia justru melanggengkan ketimpangan, bahkan telah dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia. Ketika segelintir orang di Indonesia menguasai kekayaan bernilai triliunan rupiah, kita justru terlalu terbiasa melihat ibu-ibu yang mengemis dengan menggendong anaknya di lampu-lampu merah, tanpa sedikitpun merasa bersalah. Jika pun merasa bersalah, kita telah kehilangan imajinasi pengetahuan tentang apa duduk perkara masalahnya, apa solusinya. Tepat saat itulah intoleransi benar-benar nyata hinggap di depan hidung kita.

Akan tetapi oligarki adalah bagian yang paling tampak di permukaan, lebih jauh masalahnya ada pada fondasi yang menopangnya, yaitu intoleransi ekonomi. Sebagai jamaah NU, hal yang paling minimal, kita harus belajar mengerti kerangka dasar bagaimana intoleransi ekonomi itu bekerja. Sebut saja, intoleransi ekonomi yang dimaksud Kang Imam itu sebetulnya adalah kapitalisme. Dalam kalimat pertama Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi (http://m.tribunnews, 2019), ia tegas mendeklarasikan, “jamaah Nahdlatul Ulama (NU) resmi membuka medan perjuangan baru, yakni melawan kelompok oligarki dan sistem ekonomi kapitalis”.

Maka, supaya tidak salah sasaran, untuk melawannya harus juga mengerti bagaimana kapitalisme bekerja. Ia bukan orang, kelompok ataupun subjek. Ia adalah sistem. Maka tidak cukup melawan kelompok oligarki sebagai aktor utama sistem ini, melainkan juga melawan jantung sistem itu bekerja.

Kapitalisme merupakan sistem produksi-konsumsi yang berlandaskan pada setidaknya dua hal: (1) kepemilikan pribadi dan (2) orientasi akumulasi keuntungan (profit accumulation oriented). Ia berbeda dengan jual beli yang kita bayangkan sebagai pertukaran/jual-beli yang adil. Dalam jual beli uang menjadi alat tukar dari dua barang yang hendak dipertukarkan. Dalam hal ini rumusnya B-U-B, yakni masing-masing ada yang bekerja memproduksi dua barang dulu, baru uang dibutuhkan sebagai pengukur nilai yang digunakan untuk menukarkan kedua barang tersebut antar dua pihak. Sedangkan dalam kapitalisme rumusnya justru berbalik, yaitu U-B-U’, yakni uang semula (modal) harus digolang untuk memperoleh uang yang lebih besar (U aksen) dengan produksi barang sebagai perantaranya. Selanjutnya digolang lagi, membesar lagi, dan seterusnya sampai batas yang tak terhingga. Dengan kata lain dalam jual beli uang hanya alat untuk mencapai kemakmuran, sedangkan dalam kapitalisme uang adalah fitur utama untuk memperoleh pembesaran tak berhingga. Jadi kapitalisme adalah sistem dari uang untuk uang, bukan kemakmuran manusia.

Tapi apa yang jadi masalah dengan sistem U-B-U’ ini? Mengapa ia disebut intoleran? Pertama kali ia bekerja tanpa memandang energi metabolisme kerja manusia sebagai bagian dari kemanusiaannya. Ekonom (yang dididik ilmu ekonomi) kapitalis akan mengatakan bahwa surplus (keuntungan) adalah hasil selisih dari penjualan dengan biaya produksi atau pembelian suatu barang, yang oleh karenanya surplus adalah hak Si Empunya Modal. Ia tidak pernah melihat dari mana asal-usul barang itu dibuat atau diproduksi. Padahal menurut Marx yang memunculkan surplus (nilai lebih) dari suatu barang itu dihasilkan dari kerja produsen yang sesungguhnya, yaitu kaum buruh. Sebut saja, tanpa buruh garmen mengerahkan energi dan kapasitas intelektualnya, seberlimpah pun kain dan mesin jahit di pabrik, ia tidak akan berubah menjadi seperangkat model pakaian (yang mengandung surplus dibanding kain sebagai bahan bakunya) yang siap dijual.

Dalam sistem kapitalisme, surplus nilai yang dihasilkan kerja buruh bukanlah hak si pemiliknya. Ia menjadi milik si pemilik kapital. Siapakah pemilik kapital, yang dalam istilah Kang Said “Segelintir Orang Berduit” itu? Merekalah Para Oligark. Negara Kapitalis-Oligarkis itu ibarat kemegahan gemerlap gedung-gedung pencakar langit di Ibu Kota, yang dalam angkuhnya menamakan dirinya sebagai kemajuan dan kemakmuran. Ekonom kapitalis kita tidak pernah simpati pada ‘tenaga kerja manusia, sehingga enggan memberitakan orang-orang yang hidup pas-pasan dari kerja membersihkan toilet kamar-kamar kemajuan itu, sebagai penopang utama kemakmuran. Ia juga tidak pernah melirik warga di pemukiman kumuh yang mengadu nasib karena tak punya pilihan, yang justru sering kali digusur dan dicaci pula, sebagai anak kandung kemajuan metropolitan.

Sudah begitu, ada pula yang mengatakan, “kan mereka pekerja rendahan, tak punya keterampilan, apalagi modal seperti halnya jutawan? Pantas pula lah kemudian nasib menerjunkan mereka di jurang kemiskinan.” Nah, justru di sinilah bagaimana kapitalisme itu disebut intoleran, tepatnya intoleran terhadap arti kerja (menurut Marx, bukan Jokowi) yang menjadi dasar kemanusiaan. Kondisi yang serba terbatas dan dirundung keterpakasaan yang mereka alami, adalah kondisi yang sistemik, menyejarah dan tak terelakkan. Tanpa mengenali terus menerus kait kelindan benang kusut sistem ini, seseorang paling banter hanya bisa menyalahkan pihak-pihak yang sebetulnya korban, bahkan menyalahkan tuhan. Maraknya pengangguran dalam sistem kapitalisme adalah suatu hal yang menjadi konsekuensi yang terus dipertahankan. Ia menjadi cadangan pekerja yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan di pabrik, upah kecil adalah satu-satunya pilihan, dari pada ia dipecat dan digantikan oleh armada buruh cadangan. Di antara mereka sendiri diciptakan situasi yang penuh persaingan.

Konsekuensi berikutnya dari mantra akumulasi (U-B-U’-B-U” ... tak berhingga) itu, kapitalisme mendasarkan tolok ukur kemajuan selalu pada orientasi pembesaran keuntungan. Kita tentu ingat, para ekonom berulangkali menyebutkan bahwa nama lain dari kemajuan adalah pertumbuhan, lebih tepatnya pertumbuhan kapital. Tolok ukurnya seperti konsepProduk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung berdasarkan di antaranya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat. Tolok ukur ini pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa besar laju putaran uang yang beredar di suatu negara. Sementara kedudukan manusia, alam, bumi seisinya, bahkan jagat raya jika memungkinkan, tidak lebih dianggap sebagai barang dagangan. Sejauh ia mendatangkan pembesaran keuntungan, ia akan dianggap kemajuan.

Sebut saja beberapa contoh, (1) seorang ibu yang menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang tidak menyumbang kemajuan, sementara tetangganya yang membelikan susu formula di swalayan akan dihitung kemajuan; (2) Setelah bayi itu besar, ketika Si Ibu mengajarkan anaknya itu dan beberapa teman sebayanya baca-tulis Al-Qur’an dengan ikhlas tanpa bayaran tidak dianggap berkontribusi bagi kemajuan, sementara tetangganya yang mendaftarkan anaknya ke Lembaga Bimbel bonafit berbiaya mahal akan dihitung kemajuan; (3) terakhir ketika Si Ibu bersama suaminya berhasil membangun keluarga sakinah penuh cinta tidak dicatat sebagai kemajuan, sementara keluarga tetangganya yang berantakan karena suaminya berselingkuh tiap malam menyewa hotel untuk simpanannya justru dicatat sebagai kemajuan.

Bagaimana dengan alam? Keberlanjutan layanan hutan yang menghasilkan oksigen; air dan pangan yang terkadung didalamnya yang memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein dan mineral bagi kehidupan manusia; bukanlah kemajuan, kecuali itu semua dijadikan barang jualan dan dapat memutar uang. Seberapa pun rusaknya alam (seperti kasus pembakaran hutan untuk perluasan lahan sawit), asal ia mendatangkan keuntungan, ia tetaplah kemajuan. Sebaliknya,bencana alam dianggap ancamanbukan karena seberapa besar korban yang ditimbulkan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi pertumbuhan kapital. Demikian pula pandangan ini bekerja dalam kebijakan penertiban dan pengamanan, layanan sosial, layanan asuransi dan seterusnya, utamanya diupayakan sejauh demi keberlanjutan putaran modal (sircuit-of capital).

Sampai di sini, tepat kiranya kapitalisme itulah sistem ekonomi yang intoleran. Intoleran baik terhadap kemaslahatan bersama umat manusia, juga intoleran terhadap keberlanjutan layanan alam. Allah Swt menyerukan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah ulah manusia, tapi bukan seluruh manusia. Merekalah para perusak bumi, merekalah para pelaku dan pendukung intoleransi ekonomi! Tepat kiranya Kang Imam mengatakan bahwa melawan intoleransi ekonomi atau kapitalisme adalah jihad fi sabilillah karena berarti memperjuangkan kehidupan. Sudah saatnya jamaah NU untuk intoleran terhadap intoleransi ekonomi, untuk selanjutnya membangun kembali ekonomi yang berasaskan toleransi dan solidarity! Wallahu a’lam.

Penulis adalah alumnus Pesantren Attarbiyatul Wathoniyah (PATWA) Mertapada, Cirebon dan Pegiat di FNKSDA Cirebon.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju

2

Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik

3

Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin

4

Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045

5

Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

6

Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan

Terkini

Lihat Semua