Firdausi

Kontributor

Sumenep, NU Online

Ditektur Madrasah Moderasi Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Sumenep, Jawa Timur, Damanhuri menyatakan, istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kekhasan Indonesia yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Dalam sudut pandangnya, halal bihalal berarti menyelesaikan problem, kesulitan, meluruskan benang kusut, dan mencairkan sesuatu yang beku. Jadi, halal bihalal dikonotasikan pada kegiatan silaturrahim atau saling memaafkan.

"Halal bihalal tak mungkin diselesaikan selama 1 bulan. Karena karakteristik masyarakat Madura cukup kental dengan adat ketimuran. Sejauh memiliki hubungan darah, teman, besan dan lainnya, warga tetap menjalin silaturahim," ucapnya di program Indonesia Bisa yang mengudara di Pro 1 Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep, Kamis (27/04/2023).

Dijelaskan, istilah halal bihalal dihadapkan dengan istilah haram. Ketika melihat sesuatu, muncullah pertanyaan halal atau haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang, sehingga ketika melanggar mendapat dosa. Sedangkan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan sehingga yang berbuat mendapat pahala.

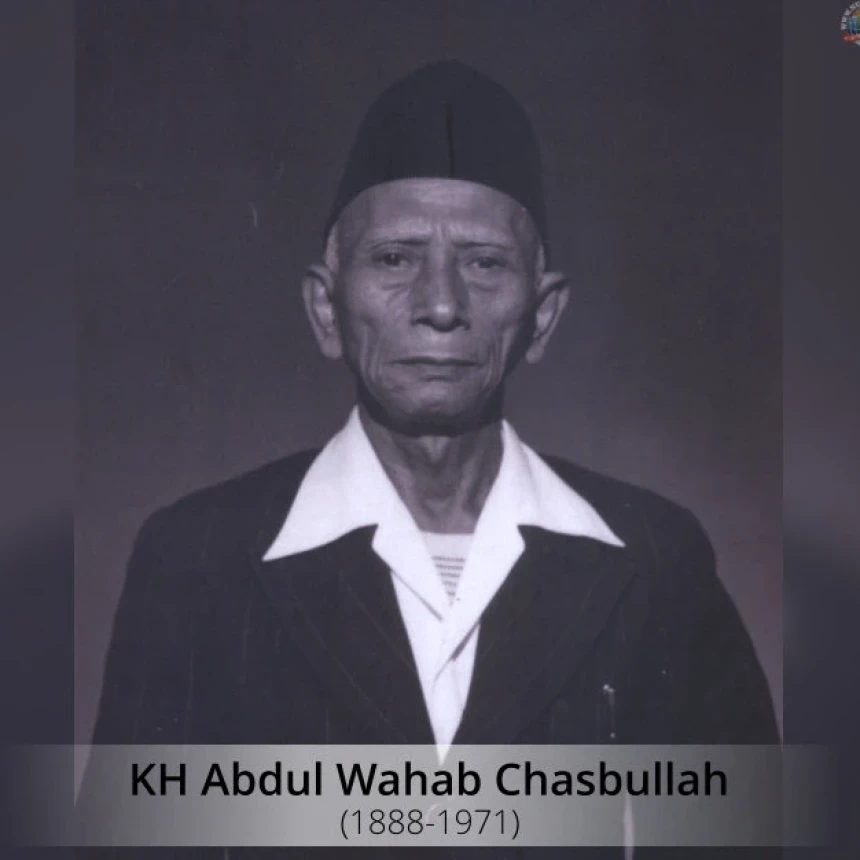

Secara historis, lanjutnya, ada 3 fase dan kronologi istilah halal bihalal muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertama, fase sebelum gagasan yang dimunculkan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah.

"Setelah melihat beberapa manuskrip kuno, seperti babad Cirebon, Demak, Pasai, dan Jawa, sebenarnya kegiatan halal bihalal sudah terjadi pada abad ke-15, yaitu pada masa Walisongo. Waktu itu Walisongo memanfaatkan ritual Dharma Sunya bagi pemeluk Kapitayan. Setahun sekali mereka punya tradisi saling menghilangkan kesalahan," urainya pada khalayak.

Fase kedua muncul pada abad ke-18 (tahun 1900-an). Diceritakan, dalam babad Cirebon, Raja Arya Mangkunegara I (nama lahir Raden Mas Said) pendiri Kadipaten Mangkunegaran Surakarta, Jawa Tengah, mentradisikan sungkeman. Di sana para prajurit berkumpul di balai, kemudian sowan pada raja dan permaisuri yang terjadi setelah idul Fitri.

Di awal abad ke-20 awal, dokumen majalah suara Muhammadiyah edisi nomor 5 tahun 1924 menyebutkan bahwa orang dulu menggunakan istilah halal bahalal. Dalam riwayat lain, seorang penjual martabak asal India yang mempromosikan dagangannya di sekitar taman Sriwedari Solo (tahun 1935-1936) dengan menyebut martabak semakin lebar alias halal bihalal.

"Dokumen ini ditemukan dalam catatan sejarah. Namun yang menjadi patokan adalah gagasan yang disampaikan oleh KH Abdul Wahab Chasbillah pada tahun 1948 di kala Presiden Soekarno meminta solusi pada Mbah Wahab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada elite politik di pemerintahan," ungkap Damahuri.

Sowan yang dilakukan Bung Karno itu membuahkan jalan keluar, yakni diselesaikan dengan silaturahim. Hanya saja istilah itu sudah lumrah dikenal masyarakat. Akhirnya, sambungnya, Mbah Wahab menggantinya dengan istilah baru, yakni halal bihalal.

"Para elite politik yang tak mau bersatu dikumpulkan dalam suatu meja supaya mereka tidak punya dosa atau harus dihalalkan dosanya. Hingga kini cerita legendaris ini dikenal oleh masyarakat luas," kenangnya.

Pria yang kini diamanahi sebagai Wakil Ketua I Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-Guluk ini menjabarkan gagasan Mbah Wahab menjadi dua argumentasi ilmiah. Pertama, adanya thalabu halal li thariqi halal. Maksudnya, menyelesaikan masalah dalam sebuah keharmonisan dengan cara mengampuni sebuah kesalahan.

"Kedua, membedakan kesalahan yang dibalas dengan kebebasan atau memaafkan. Makanya saat lebaran, warga menggunakan istilah kosong-kosong. Jadi esensi halal bihalal adalah memberikan maaf pada orang lain," ujarnya.

Damanhuri menyatakan, istilah halal bihalal semakin berkembang yang kini dikenal dengan sebutan temu kangen atau reuni yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pengamatannya, konten pemersatu lewat silaturrahim, hakikatnya adalah adanya kelapangan dada untuk melepas rasa sakit, menciptakan suasana yang kondusif, membangun sesuatu yang baik bagi agama, bangsa, dan negara.

"Halal bihalal harus menggembirakan. Lewat acara makan-makan, minun-minuman yang enak, besenda gurau, cerita masa lalu, dan lainnya, menjadi bumbu halal yang berkembang saat ini atau tidak sekedar maaf-maafan. Bahkan ada pula ajang cari jodoh. Intinya banyak hikmah di balik halal bihalal," terangnya.

Damanhuri menegaskan, seluruh kegiatan halal bihalal tidak lepas dari watak masyarakat Indonesia. Karena watak masyarakat mengedepankan adat ketimuran yang ramah, santun, toleran, tolong menolong. Hasil survei tahun 2009 menyatakan, 98 persen warga Indonesia murah senyum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat suka berbagi, berkumpul dan saling memaafkan.

"Covid-19 yang dibatasi jarak ditentang. Karena masyarakat suka berkumpul dan mengalah pada.orang. Ketimbang ribet, kita mengalah. Kendati halal bihalal menggunakan kecanggihan teknologi, media online, masyarakat lebih suka dengan pertemuan agar masalah bisa diselesaikan," imbuhnya.

Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk ini mengutarakan, perkembangan halal bihalal tidak sekedar mengunjungi sanak famili. Kini yang viral adalah di ajang tahunan ini masyarakat mengenakan seragam khusus.

"Dengan demikian, halal bihalal bukan sekedar ritual keagamaan, tapi menyangkut kemanusiaan. Karena silaturrahim berasal dari dua kata, yaitu silah bermakna positif dan rahim bermakna kasih sayang," tuturnya.

Kontributor: Firdausi

Editor: Syamsul Arifin

Terpopuler

1

5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok

2

Jumlah Santri Menurun: Alarm Pudarnya Pesona Pesantren?

3

Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun

4

Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju

5

Nusron Wahid Klarifikasi soal Isu Kepemilikan Tanah, Petani Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria

6

Badai Perlawanan Rakyat Pati

Terkini

Lihat Semua