Marak Konflik Agraria, Dapatkah Paradigma Negara dalam Pengadaan Lahan Diubah?

NU Online · Kamis, 28 September 2023 | 09:30 WIB

Suci Amaliyah

Kontributor

Jakarta, NU Online

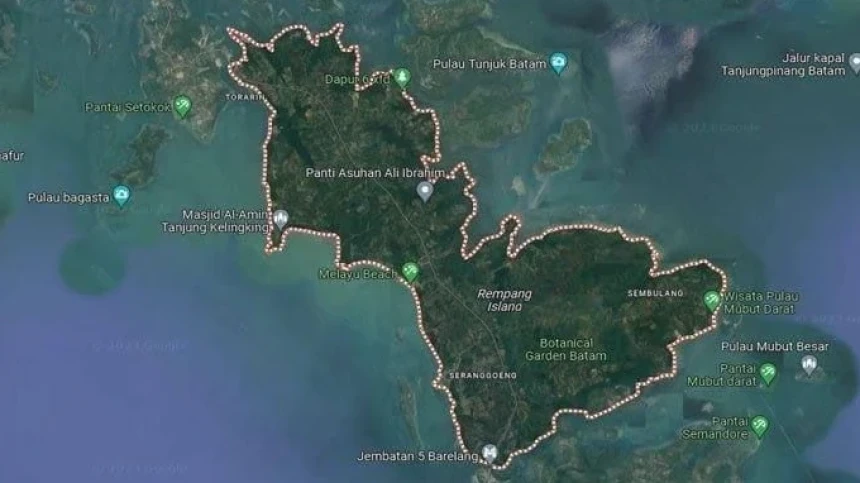

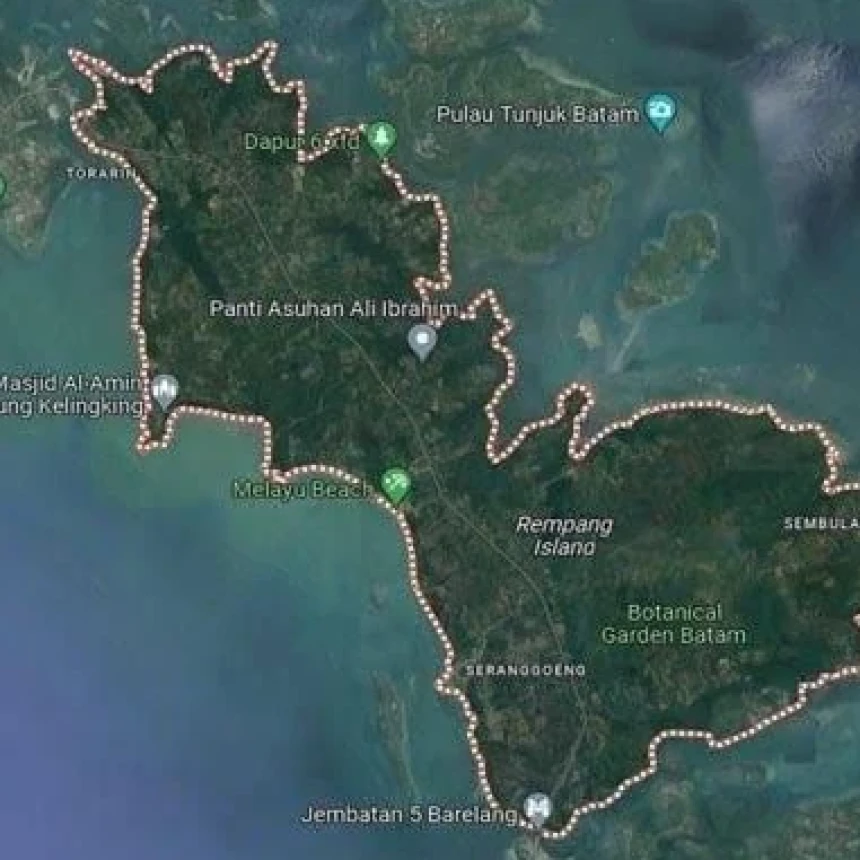

Sebanyak 7.500 warga Pulau Rempang, termasuk yang berlokasi di 16 kampung tua akan direlokasi demi Rempang Eco City. Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata itu bakal dibangun lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau tersebut. Namun, warga menolak untuk direlokasi. Penolakan ini memicu bentrok antar warga dan aparat saat akan dilakukan patok tata batas lahan.

Selain Rempag, konflik agraria tahun 2023 juga terjadi di Pohuwato, Gorontalo dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam paradigma pembangunan lahan yang dikelola pemerintah. Lantas, dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan diubah?

Antropolog sosial dari Universitas Indonesia, Suraya Abdulwahab Afiff mengatakan, dari zaman kolonial hingga 25 tahun setelah Reformasi, penggusuran warga terus terjadi di Tanah air. Dalih penggusuran memang berubah tapi ujungnya mengorbankan masyarakat lokal.

"Konflik agraria bermula dari warisan Belanda. Di awal Indonesia merdeka, ada dua penguasaan yang diwarisi oleh Belanda dari orang-orang yang diberikan konsesi terutama di Jawa dan Sumatera," kata Suraya kepada NU Online, Senin lalu.

Pada masa awal orde baru, aspek agraria di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ini menghapuskan pluralisme hukum dari akses yang sah atas tanah berdasarkan kategori etnis atau adat yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda dan membentuk satu pertanahan tunggal yang mewakili bentuk klasik dari undang-undang reformasi agrarian untuk masa itu. Komponen utama dari undang-undang ini reformasi pertanahan nasional.

"Waktu penggodogan undang-undang ini penguasaan lahan menjadi satu isu tersendiri makanya lahir UUPA Tahun 1960. Butuh waktu 10 tahun untuk kemudian menentukan apa pilihan kita terhadap penguasaan tanah atau pengelolaan sumber daya alam ini karena di satu sisi ada penguasaan tanah oleh kerajaan, penguasaan untuk konsesi, penguasaan oleh rakyat yang enggak punya sertifikat. Penguasaan lahan oleh kerajaan juga dipersoalkan karena di masa kemerdekaan, kita anti feodalisme, anti kapitalisme dan anti imperalisme," tuturnya.

Persoalannya bagaimana mengatasi lahan rakyat yang tak memiliki sertifikat? Suraya mengungkap, UUPA itu semangatnya sebenarnya pertama, memastikan tidak ada ketimpangan dalam penguasaan lahan maka dibuatlah program landreform. Program ini masih jalan di era Soeharto kemudian landreform (perombakan terhadap struktur tanah) menjadi transmigrasi.

"Jadi kebijakan ini enggak pernah dihapus karena ada kesenjangan bahwa sebenarnya ada ketimpangan, rakyat harus diberikan kepastian. UUPA sebetulnya memperjelas penguasaan rakyat atas tanah namun tidak dijalani dengan baik. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengklaim 2/3 lahan dikuasai oleh negara tanpa memastikan jika konsesi tersebut harus clear dulu. Padahal dalam UUPA pasal 33 disebutkan, rakyat harus dipastikan mendapat keuntungan dari lahan yang dikuasi negara," ungkapnya.

Sejak tahun 1967, rakyat seharusnya mendapatkan manfaat dari lahan yang dikuasai negara tapi nyatanya tidak. Justru, 2/3 lahan dikuasai negara dengan status kawasan hutan. Di bawah kawasan hutan ini kemudian diklasifikasi sebagian untuk konservasi, hutan lindung, produksi, dan sebagian untuk konversi. Sementara di bawah ada penduduk yang bermukim, ada kampung di hutan tapi tidak ada pendataan. Ini awal terjadi kekisruhan.

Suraya mengatakan, Belanda banyak meninggalkan konsesi privat, bukan punya negara yang dinasionalisasi. Ketika Indonesia merdeka, konsesi ini kemudian dinasionalisasi. Saat itu terjadi perdebatan sengit, Apakah harus dibagikan ke rakyat? Keputusannya tidak dibagikan karena sebagian partai menginginkan konsesi-konsesi bekas Belanda ini dibagikan kepada para pekerjanya. Paling tidak sebagian, kalau tidak seluruhnya. Itu pun tidak dikerjakan dengan baik pada era Soeharto.

"Awal dari konflik itu sebenarnya tidak ada upaya memetakan. Misalnya di konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kampung tidak diperhitungkan, yang terjadi adalah pemindahan orang-orang di kampung tersebut. Setelah HPH datanglah rezim di sektor perkebunan," jelasnya.

Awal tahun 1979, tidak ada perusahaan swasta semuanya dikuasai perusahaan negara di bekas konsesi yang mulanya milik Belanda di Sumatera dan Jawa, konflik awal sebenarnya di wilayah Itu. Pekerja dan penduduk disekeliling itu berpikir bahwa dulu zaman kolonial mereka kerja dibayar murah, namun ketika Indonesia sudah merdeka para pekerja dan penduduk tidak diberi lahan. Nah, inilah konflik awal-awal dari perkebunan sawit warisan Belanda itu.

Baca Juga

3 Arahan Jokowi Tuntaskan soal Rempang

Konflik kedua di era pemerintah Soeharto. Tahun 1967, pemerintah mengklaim 2/3 lahan di Indonesia adalah kawasan hutan, dan sebagian lahan kemudian dibagi padahal di wilayah tersebut banyak pemukiman warga. Namun pemerintah tidak ada usaha untuk melakukan klarifikasi kalau ada penduduk apakah sebagian lahan tidak bisa dikasih ke warga? Masyarakat dibiarkan negosiasi sendiri.

"Sebenarnya tahun 1990-an sudah ada kritik kenapa ada HPH yang masuk wilayah kampung sementara tidak ada upaya pemetaan, HPH dipatok belakang rumah orang dan tidak ada negosiasi," jelasnya.

Tata ruang

Setelah itu, lanjut Suraya, muncul rezim tata ruang yang mengharuskan semuanya di atas kertas sama sekali tidak melihat ke akar rumput. Tata ruang ini mengatur lahan untuk sawit dan sebagainya, sementara di tapak itu ada orang-orang yang bermukim. Yang terjadi seperti di Rempang, sudah tahu ada 16 kampung di sana seharusnya sebelum diberikan konsesi kepada perusahaan kedudukan lahan itu diperjelas. Apa yang dikelola masyarakat ini harusnya diberikan sertifikat. Sekarang masyarakat diminta keluar karena tak punya sertifikat.

"Itu yang berkali-kali dilakukan, hampir semua konflik lahan terjadi karena itu. Pemerintah mendukung perusahaan untuk membuat konsesi dengan beragam alasan sama sekali tidak menghargai keberadaan rakyat di sana. Makanya yang namanya ganti rugi itu selalu kecil karena tak ada sertifikat. Seharusnya kan pemerintah yang membuat sertifikat itu. Ini sampai kapan pun akan memunculkan konflik. Di situlah akar masalahnya," ungkapnya.

Terkait kepemilikan lahan di Rempang, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan sebenarnya dalam hal pemanfaatan lahan di Kampung Tua tersebut, masyarakat yang salah membeli. Mereka yang sadar ada kesalahan itu, klaimnya, telah secara sadar menyerahkan lahan tersebut ke pemerintah.

"Karena ternyata, banyak dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan," ujar Moeldoko.

"Jadi, saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual," lanjut Moeldoko.

Sementara itu, Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Pulau Rempang menerima investasi proyek Eco City dan industri kaca serta panel surya. Ia menyebut warga menyadari, kalau tidak ada investasi, “tidak akan maju.” Bahlil menegaskan pemerintah tidak pernah berniat menyengsarakan masyarakat Rempang.

"Dan tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Apalagi (isu Rempang) ditarik ke persoalan-persoalan yang, mohon maaf, karena ini tahun politik, jadi mau dibawa-bawa ke sana. Jangan, lah," kata Bahlil.

Pemerintah, kata Bahlil, memutuskan tidak akan melakukan penggusuran rumah warga. Solusinya yaitu dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Kita memutuskan, yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Tanjung Banun yang masih di Rempang," ujar Menteri Investasi Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil menambahkan dari 900 keluarga yang ada di Rempang, 300 keluarga diantaranya sudah bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, masyarakat akan diberi penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

Dalam proses transisi untuk pergeseran tersebut, kata Bahlil, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.

"Kemudian di dalam progres pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," tambahnya.

Kasus proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang yang menimbulkan resistensi masyarakat adat menjadi perhatian luas, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PSN di Pulau Rempang harus mengedepankan kesentosaan masyarakat.

“Kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Masyarakat tidak boleh dijadikan korban atas investasi. Investasi harus dikembalikan ke maksud asalnya, yaitu kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah destinasi investasi,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta, Jumat (15/9/2023)

Gus Yahya menegaskan, walaupun ada pemahaman bahwa investasi dibutuhkan oleh negara, tapi investasi harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan destinasi itu sendiri.

“Seperti di Rempang tapi bermasalah. Investasi harus dikembalikan untuk masyarakat banyak, masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun itu kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu,” jelas Gus Yahya.

“Masyarakat tidak boleh menjadi korban, karena itu melanggar tujuan investasi itu sendiri,” tegasnya.

Hasil Munas dan Konbes NU 2023

Ketua PBNU Mohammad Syafi' Alielha (Savic Ali) menegaskan, keputusan Munas-Konbes NU 2023 memberikan pertimbangan kepada pemerintah ketika punya program atau agenda pembangunan harus dipersiapkan secara matang dan menggunakan pendekatan yang persuasif kepada warga.

"Saya kira dengan keputusan kemarin di Munas-Konbes NU dan sejumlah pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya memberikan pertimbangan kepada pemerintah jangan sampai rakyat justru menjadi korban. Kita merdeka tujuannya untuk memakmurkan rakyat bukan semata tujuannya membuat proyek terkesan mewah," tutur Savic.

Nahdlatul Ulama juga akan selalu bersama warga yang lemah karena pendekatan kemanusiaan ini penting dan jadi spirit NU. Ini sesuai dengan kaidah figih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (Menghindari kerusakan didahulukan daripada melakukan kebaikan).

Penegasan yang sama disampaikan Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam (SDA) ini patut mendapatkan perhatian dari Nahdlatul Ulama dan NU akan selalu bersama warga Rempang.

"Kita berpihak kepada masyarakat Rempang yang jadi korban kekerasan dari pihak keamanan. Kita berpihak kepada warga dan kita mendorong supaya ada dialog. Adapun langkah-langkah berikutnya nanti akan kita pikirkan lagi, yang penting kita memberikan dukungan moral kepada warga. Dukungan moral ini penting," kata Ulil

Lebih jauh, Ulil mengatakan sebagai ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama perlu memberikan sokongan moral kepada warga di Rempang, dan mendorong kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"(Dan) kita juga akan berusaha melalui jalur jalur yang dimungkinkan melalui kanal-kanal komunikasi untuk mendorong pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis kepada warga Rempang," jelasnya.

Terpopuler

1

KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun

2

Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI

3

Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD

4

Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati

5

Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan

6

Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal

Terkini

Lihat Semua