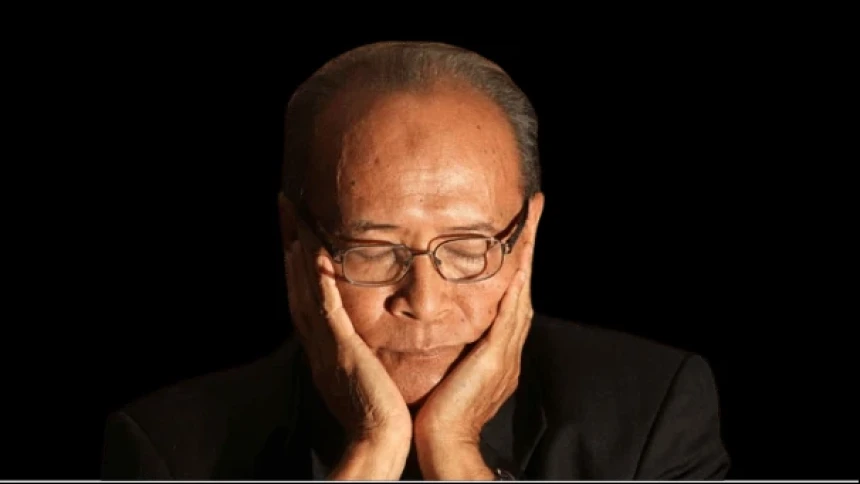

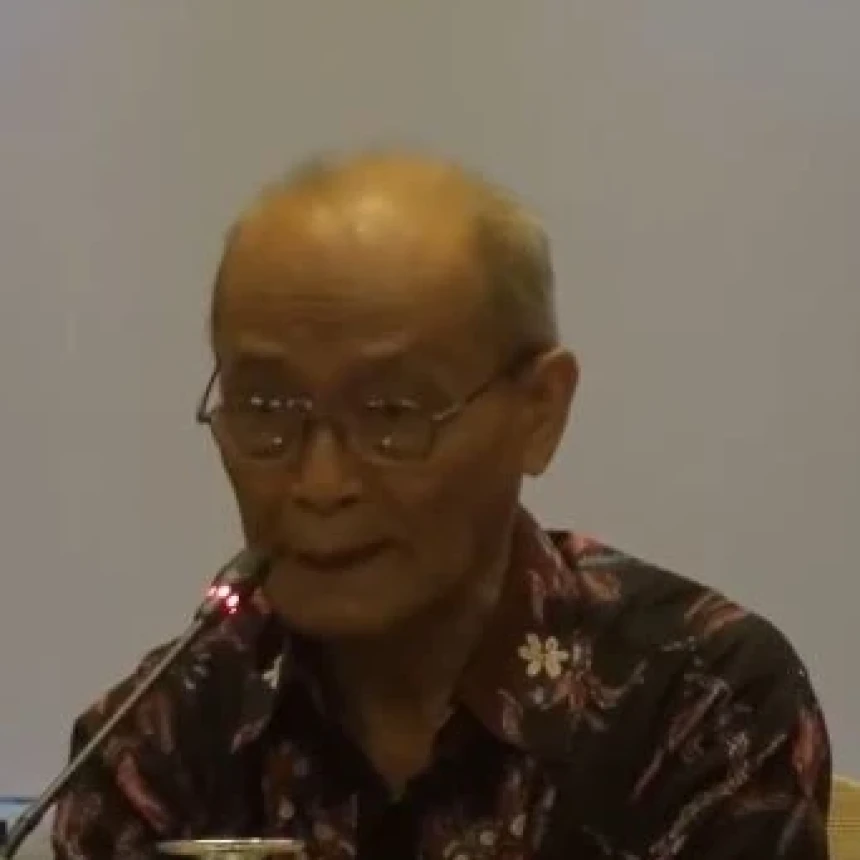

Chudori Sukra

Kolomnis

"Banyak cendekiawan kita yang pikirannya mengawang-awang di angkasa, sampai kemudian lupa bahwa kakinya harus kembali berpijak di permukaan bumi." -Buya Syafii Maarif, 1935-2022-

Dasar negara yang tertuang dalam butir-butir Pancasila mengandung esensi yang tak jauh berbeda dengan butir-butir dalam kredo Amerika (The American Creed). Ia merupakan ideologi negara yang melindungi seluruh perkembangan sekte dan kepercayaan yang berakar dari agama Nasrani. Dinyatakan di dalam kredo tersebut, bahwa Amerika adalah tanah air kekasih Tuhan, dan melalui peradaban yang berkembang di Amerika-lah Tuhan memberkati seluruh dunia dengan kemakmuran dan kemerdekaan.

Tetapi, karya-karya sastra Amerika tak bisa mengambil sikap diam dan berpangku tangan. Akan tetapi, terang-terangan membuka kedok yang selama ini ditutupi demi kejayaan bendera Amerika, kemudian menyusup masuk meneropong kenyataan faktual yang dialami sehari-hari warga dan rakyat Amerika.

Pernyataan-pernyataan mendiang Buya Syafii Maarif dalam membuka kedok para politisi dan penguasa negeri ini, tak ubahnya dengan menyingkap lika-liku kehidupan warga California yang terungkap dalam novel John Steinbeck, (Tortilla Flat), perihal kehidupan rakyat marjinal Amerika yang saling sikut kiri dan kanan, hanya untuk mengejar target kesuksesan duniawi semata.

Kritikan dan sindiran Buya Syafii untuk kaum birokrat dan politisi negeri ini menyiratkan karya Steinbeck lainnya, (The Pearl), yang menampilkan sisi-sisi gelap orang-orang yang mengejar harta dan popularitas, seakan-akan kemenangan hanya mungkin diraih berkat keculasan dan kemunafikan. Problem inilah yang sering dikemukakan Buya Syafii dalam menyoal dan menggugat maraknya budaya dan peradaban yang keranjingan dunia mistik dan takhayul, laiknya hidup di tengah hukum rimba belantara meskipun dikemas dengan label yang mentereng dan "modern".

Terkait dengan karakteristik Buya Syafii, Steinbeck pernah menampilkan salah satu tokoh sentral yang berjiwa zuhud, Samuel Hamilton. Samuel adalah seorang petukang dan petani sederhana yang banyak belajar dari lika-liku dan pahit-getir kehidupan. Bagi Samuel, memiliki sedikit kekayaan yang berkah jauh lebih mulia ketimbang kemegahan duniawi yang melimpah ruah, namun tidak menentramkan batin dan jiwa.

Di sinilah makna keberkahan yang paralel dengan kehidupan sehari-hari Buya Syafii, yakni orang yang dianggap aneh bahkan "sinting" dalam kacamata para pengusaha dan milyarder, namun di situlah keakraban dengan Tuhan dapat terjaga. Buya Syafii adalah salah satu tokoh langka di negeri ini yang sanggup menangkap sinyal perubahan. Sehingga, persoalan kedewasaan iman (nilai esoteris) bukanlah perkara milik si kaya-miskin, tua-muda, ksatria atau sudra, tetapi bagi yang tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya.

Dianggap senewen

Biarlah Samuel Hamilton dianggap gagal di dunia enterpruneur dalam achievement society yang banyak digandrungi orang Amerika yang mengalami demam imperialis, tetapi ia mampu menangkap esensi kebahagiaan hidup, hingga dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bagi Steinbeck, tokoh Samuel adalah tipikal orang yang sudah selesai dengan dirinya, mengalahkan ego dan keakuannya. Ia seumpama kaum sufi yang telah memiliki segalanya (qana'ah), telah menggenggam dunia, dan sudah melampaui hasrat material yang kerap menjebak segala kehendak dan keinginan manusia.

"Sebenarnya anugerah hidup ini adalah rahmat, karenanya kebahagiaan hidup tak perlu dicari-cari, karena ia ada dalam diri kita, bila kita mau melihatnya," ujar Samuel. Suatu ungkapan yang sangat paralel dengan jiwa dan karakteristik dari Buya Syafii Maarif. Meskipun, boleh jadi John Steinbeck tidak pernah mendalami apa itu yang dinamakan "sufisme".

Baca Juga

Gus Yahya: Jiwa Buya Syafii Memang Indah

Novel-novel Steinbeck bukan seperti teks atau naskah khotbah yang serba muluk melafalkan dalil-dalil tekstual keagamaan. Tetapi, secara tidak langsung menampar muka kapitalisme, sebagaimana tokoh-tokoh dalam novel Perasaan Orang Banten, yang tak pernah secara eksplisit menyebut "orang kapitalis". Ia menggambarkan perikehidupan apa adanya, menyampaikan gugatan atau persoalan krusial yang harus dijawab oleh masyarakat kapitalis, terlebih para penguasa yang berdiri di bawah benderanya.

Lagi-lagi mengingatkan kita pada penegasan Buya Syafii yang kerap menggugat: mengapa dalam suatu sistem yang tidak adil selalu dapat dibuktikan bahwa kolaborasi tritunggal jahat (pengusaha, penguasa dan tokoh agama) selalu saja muncul pada varian-varian yang sama?

Secara implisit Hafis Azhari menyoal "mereka" yang terlena dan terperosok dalam lubang galiannya sendiri. Orang-orang yang sibuk menjaga harta kekayaan, yang dikira dapat melestarikan kesenangan hari tua, bahkan kesenangan dalam rumah tangga bangsa, ternyata dapat lenyap seketika bila Tuhan menghendaki. Tetapi, nilai-nilai kebaikan yang kita berikan tanpa pamrih (keikhlasan), justru itulah yang membuahkan kebahagiaan dan keramahan terhadap sesama, yang tidak terdapat pada kekayaan harta sebanyak apapun.

Religiositas Buya Syafii

Pengungkapan nilai-nilai religiositas seperti itu merupakan sumber inspirasi atau tambang sastra yang sangat berharga bagi kemajuan peradaban bangsa. Bahwa "to be" jauh lebih mulia daripada sekadar "to have", khususnya bagi masyarakat yang sedang mencari identitas diri karena dilanda kehidupan yang hiper modern saat ini.

Setiap cendekiawan, sastrawan, dan budayawan harus jujur mengungkap hal-hal fundamental tentang persoalan lingkungan dunianya, bahkan lingkungan yang melingkupi psikologi dan sejarah hidupnya sendiri. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam karya-karya John Steinbeck sebagai orang Amerika tulen, jelas berbeda dengan garapan penokohan yang dimunculkan Heinrich Boell sebagai orang Jerman yang hidup pasca-fasisme Hitler. Juga berbeda dengan pemaparan historical memories dalam gaya "Missing Person" maupun "The Art of Memory" hasil gubahan Patrick Modiano. Tetapi, esensi dari moral massage yang mereka kumandangkan – meski dari tempat-tempat yang berbeda – tampak memiliki raut-raut yang sama.

Iklim kekuasaan Amerika yang digambarkan Steinbeck dengan latar belakang Salinas Valley di California, hampir serupa dengan karya-karya Gabriela Mistral (Chili), bahwa siklus permusuhan dalam perebutan kekuasaan seakan warisan abadi yang terus berkembang dan bermutasi dalam suasana kapitalisme dan imperialisme.

Buya Syaffi tak pernah merasa lelah dan bosan untuk selalu menggugat manusia-manusia hedonis dan serakah. Mereka seakan tak mau meninggalkan habitatnya sebagai homo ergaster yang tega berbuat culas dan jahat. Para penyelundup dan spekulan, yang mengaku-ngaku pengusaha dan konglomerat, mereka itulah yang seringkali menang dan jaya di lapangan politik-praktis dan panggung kekuasaan. Sedangkan, orang-orang baik yang serba mengalah harus menerima posisinya yang serba terjepit, terpinggirkan, bahkan disingkirkan sebagai togog (orang terbuang).

Boleh-boleh saja para ambisius itu menganggap kehidupan orang sederhana (zuhud) sebagai cermin "kegagalan", tetapi gagal dari sudut mana mereka memandangnya? Terkait dengan ini, Buya Syafii pernah mengungkap kata-kata bersayap, "Kalau saja kualitas tidur yang nikmat itu bisa dibeli dengan harga kasur yang paling mahal, mestinya orang-orang kaya dan serakah itulah yang dapat tidur nyenyak di negeri ini."

Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Fikar, Jawilan, Serang, Banten.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045

2

Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal

3

Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD

4

Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan

5

Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi

6

Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati

Terkini

Lihat Semua