Ketika Yanti mengembalikan buku itu, pemilik toko menolaknya dengan alasan, barang yang sudah dibeli tak boleh dikembalikan.

"Tapi novel ini sama sekali tidak ada tulisannya, Pak."

"Tapi juga Mbak sudah membuka kemasan plastiknya, serta membaca judul bukunya."

"Iya, judul bukunya ada Pikiran Orang Indonesia. Tapi di dalamnya kosong tak ada tulisan sama sekali?"

"Tapi juga maaf, Mbak. Aturannya memang harus begitu. Barang yang sudah dibeli tak boleh dikembalikan. Titik."

Semua halaman dalam novel itu memang benar-benar kosong plong. Bersih. Tak ada tulisan sama sekali. Bahkan satu huruf pun.

Yanti meninggalkan toko buku itu sambil mengerutkan keningnya. Ia merasa kesal dan jengkel. Ia sudah menjelaskan seandainya ia tahu novel itu kosong tak ada tulisannya, tentu ia tak bakal membelinya. Tetapi sialnya, si pemilik toko tetap kukuh pada pendiriannya. Dan ia pun beranjak pergi dari toko buku sambil mendesah kesal.

Di dalam kereta, Yanti melihat seorang wanita sedang membaca buku yang sama. Kemudian ia pun pura-pura mendekat, sambil berkata ketus, "Bagaimana kamu bisa membaca novel itu? Wong tidak ada tulisannya sama sekali?"

Tetapi wanita itu terus bersikukuh membacanya. "Kita kan bisa pura-pura membaca apa saja? Emangnya ada undang-undang negara yang melarang orang berpura-pura?"

"Boleh jadi itu novel multidimensi," kata seorang laki-laki membelanya. "Kalau dibaca di bawah sinar lampu khusus, mungkin akan terbaca dengan jelas."

Rupanya lelaki itu juga menenteng novel yang sama. Kontan saja Yanti menggumam jengkel, "Dasar edan! Semua orang sudah gila! Sinting semuanya...!"

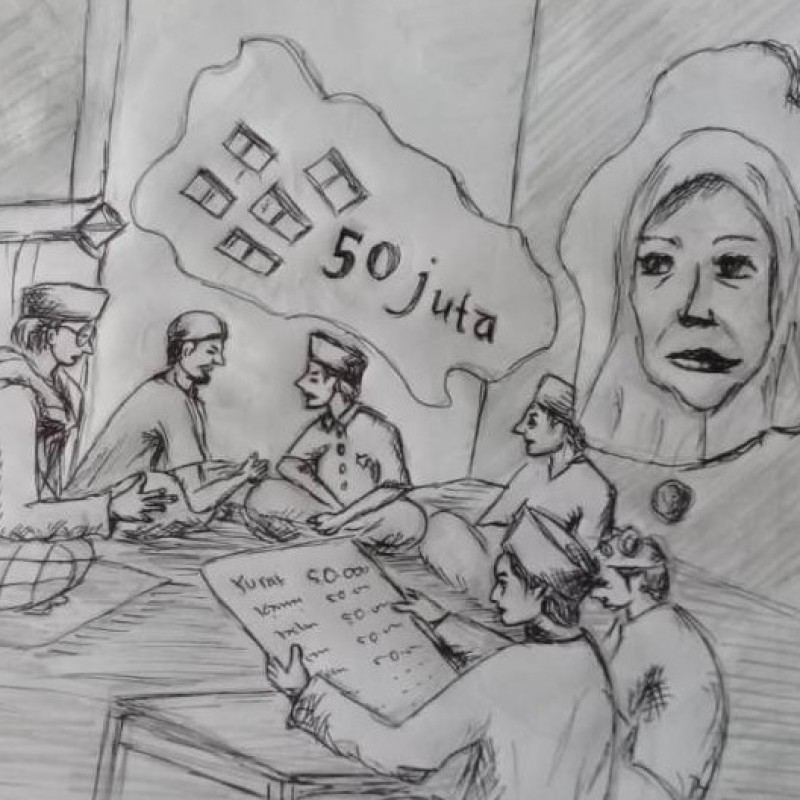

Keesokannya di kampus Untirta Banten, puluhan polisi menyerbu kampus untuk melerai perkelahian mahasiswa disebabkan novel kosong tersebut. Seorang kru televisi juga tiba di lokasi kejadian. Tak berapa lama, Yanti pun diwawancarai. Sosoknya muncul di semua segmen berita kota. Koran-koran juga ikut meliput.

Akhirnya, novel kosong itu muncul di daftar buku terlaris, dalam kategori fiksi. Kejengkelan Yanti semakin menjadi-jadi. Ia segera menghubungi stasiun televisi untuk mengemukakan kemarahannya. Dalam tempo singkat, ia segera dipanggil oleh acara-acara debat dan talkshow di stasiun televisi untuk menjadi narasumber utama perihal novel kosong tersebut.

Pengarang novel itu segera diundang, dihadapkan langsung dengan narasumber untuk berdebat dengan tema "Apa yang Salah dengan Mengarang Novel Tanpa Tulisan?"

"Buku Anda itu hanya sampah! Bagaimana Anda menjelaskan proses kreatif dalam penulisannya. Mungkin sama saja dengan orang lagi berak...!"

Memang kurang seimbang selama proses perdebatan itu. Karena si pengarang hanya menanggapinya dengan senyum-senyum dikulum. Tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menampik semua yang dikemukakan narasumber. Tapi ia hanya duduk-duduk saja sambil cengar-cengir.

Dalam hitungan hari, Yanti menjadi terkenal karena melawan popularitas buku kosong tersebut. Dia bahkan menulis dan menerbitkan buku tandingan, untuk mencaci-maki novel kosong tersebut. Gara-gara ulasannya yang cerdas dan terlampau berani, buku kosong itu menjadi semakin terkenal.

Lama kelamaan Yanti merasa panik. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasa seperti orang yang ikut-ikutan gila dan sinting.

Suatu hari, ada seorang pria berteriak sambil meludahinya, "He, ngapain sibuk ngurusin orang lain? Urus dirimu sendiri!"

Wanita itu berdiri terkesima, tanpa perlawanan. Ia benar-benar terkejut dan mati rasa. Selama ini ia kurang menyadari betapa besar kebencian orang-orang terhadapnya. Maka, ia pun segera berlari pulang sambil menangis tersedu-sedu. Setibanya di rumah, Yanti segera masuk kamar dan menguncinya, lalu menjatuhkan diri di ranjang sambil menangis sesenggukan.

Tak berapa lama, Yanti berjalan merangkak menuju meja, kemudian memutus kabel telpon di rumahnya. Sekarang, ia tak mau menanggapi panggilan wawancara dari manapun. Ia duduk di tepi ranjangnya sesaat, lalu perlahan-lahan bangkit berdiri. Ia bertekad untuk terus melanjutkan hidupnya.

Bulan-bulan berikutnya ia menyibukkan diri dengan kegemaran lainnya untuk berenang di lautan lepas. Ia bertemu dengan teman-teman baru yang juga pandai berenang.

Ternyata, tanpa adanya kontroversi yang disulut oleh Yanti, novel kosong itu perlahan-lahan mulai turun dari daftar buku best seller. Lama kelamaan novel itu terus merosot reputasinya hingga menghilang sama sekali dari pasaran. Sama halnya dengan buku yang ditulis Yanti, ikut juga menghilang dari peredaran. Tapi wanita itu sudah tidak peduli. Sebodo amat.

Bertahun-tahun kemudian Yanti berjumpa dengan seorang sahabat lama, seorang teman yang dulu sama-sama menjadi aktivis. Tak lama kemudian, pria itu menikahinya. Mereka dikaruniai dua orang puteri, membesarkannya, menyekolahkannya, lalu melepas mereka hingga menyaksikan saat-saat mereka memulai keluarga masing-masing.

Tentu saja Yanti – seperti halnya banyak orang – juga mengalami masa-masa sulit dan jatuh-bangun bersama suaminya, tapi mereka tak pernah berpisah. Sampai kemudian, di usia senjanya suami Yanti meninggal dunia.

Sepeninggalnya suami, Yanti merasa tak bisa tidur nyenyak. Ia berjalan mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan lain di dalam rumahnya. Ia menyalakan dan mematikan lampu listrik, kadang-kadang tanpa kenal waktu. Ia duduk di ranjang kemudian bangkit berdiri lalu duduk lagi dan berdiri lagi.

Suatu hari, Yanti melangkah menuju bupet di ruang depan. Wanita tua itu memberesi barang-barang peninggalan suaminya. Di sana, ia menemukan sebuah buku yang sudah lama ia lupakan. Novel tanpa tulisan. Sudah puluhan tahun ia tak melihat buku itu.

Wanita itu membawa buku tersebut dan menyimpannya di dalam rak buku. Selama berminggu-minggu buku itu tak disentuhnya. Dibiarkan berdiri di antara buku-buku lain. Hingga suatu hari ketika cucu-cucunya tengah berkunjung ke rumah dan memeriksa buku-buku di dalam rak, salah seorang dari mereka mengangkat sebuah buku di antara himpitan buku-buku lainnya.

Ketika buku itu diangkat, tak sengaja ada sesuatu yang terjatuh dari antara halaman-halamannya.

Wanita tua itu segera mendekat dan membungkuk untuk mengambil benda tersebut. Ternyata sebuah foto lama milik dia dan suaminya di halaman depan gedung DPR Jakarta, ketika si calon istri aktif selaku aktivis yang turut serta menjatuhkan rezim Orde Baru.

"Astaghfirullah al-adzim," ujar wanita tua itu, "lihat, apa yang ada dalam buku ini..."

Entah bagaimana, novel yang tadinya kosong itu tiba-tiba terdapat tulisan cerita mengenai perjalanan hidup dirinya hingga bertemu dengan suami dan membesarkan anak-anaknya. (*)

Supadilah Iskandar, cerpenis dan peneliti sastra kontemporer Indonesia, menjadi pendidik di pedalaman Banten Selatan

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045

2

Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal

3

Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD

4

Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan

5

Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi

6

Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati

Terkini

Lihat Semua