Amerika dan Iran saling diam saat menghadapi musuh yang sama. Begitu musuh itu lenyap mereka berhadap-hadapan satu sama lain.

Achmad Murtafi Haris

Kolomnis

Soleimani beserta sembilan anggota iring-iringan mobilnya luluh lantak oleh serangan missil sejenak setelah keluar dari bandara Baghdad. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar yang menyerang simbol negara Iran. Soleimani adalah petinggi Iran ketiga yang paling dikenal dunia. Setelah sang pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei, sang presiden Hassan Rouhani, maka yang paling dikenal setelah itu adalah Qasim Soleimani.

Nama Soleimani banyak menjadi buah bibir media internasional setidaknya semenjak konflik Suriah dan munculnya ISIS di Suriah dan Iraq. Pada saat itu dia secara langsung terlibat dalam menentukan strategi perlawanan atas ISIS dan Nushrah demi mempertahankan kekuasaan Bashar al-Asad. Nushrah adalah kelompok di bawah Al-Qaeda yang didukung oleh mayoritas negara Arab dan Amerika demi melengserkan Asad. Sementara ISIS berdiri sendiri dengan dukungan dari para simpatisan yang tersebar di penjuru dunia. Perebutan kekuasaan atas Suriah pada akhirnya dimenangkan oleh Asad setelah mendapat dukungan penuh dari Rusia. Sementara Nushroh dan ISIS harus bertekuk lutut melihat ketangguhan Bashar Asad dalam mempertahankan tampuk kekuasaan.

Ini setidaknya kekalahan pertama kubu Arab dan Amerika atas Rusia dan Iran dalam menggulingkan penguasa lama dan merebut kekuasaan Suriah. Ini juga berarti kemenangan Soleimani selaku representasi Iran dalam membela kepentingan sesama penganut Syiah di kawasan. Selain totalitas Rusia dalam membela Asad, kehebatan Soleimani dalam strategi perang berperan besar dalam kemenangan status quo.

Kemenangan kedua atau setidaknya bukti kehebatan lain dari Soleimani adalah dalam mempertahankan kekuatan kelompok Hauthi di Yaman dalam melawan koalisi Saudi dan Emirat yang hendak mempertahankan presiden terguling, Abdrabbuh Mansur Hadi. Sang presiden yang dikudeta oleh kelompok Hauthi itu melarikan diri ke Arab Saudi dan meminta dukungan negara kaya itu untuk kembali memimpin negaranya. Saudi pun dengan sigap membantunya dan menggempur habis-habisan milisi Hauthi melalui serangan udara namun tidak menuai hasil yang diharapkan. Di atas kertas serangan udara yang bertubi itu dipastikan efektif menaklukkan Hauthi dalam sesaat. Tapi yang terjadi sungguh berbeda. Mereka bertahan hingga kini bahkan menuai simpati dunia Islam yang balik menyalahkan intervensi Saudi atas negara lain.

Dalam Konferensi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Internasional di Republik Chechnya, disebutkan bahwa posisi Hauthi adalah membela tanah air sehingga mereka tidak bisa disalahkan. Sementara Saudi adalah agresor yang menyerang negara lain sehingga berakibat jatuhnya banyak korban nyawa baik di kalangan militer maupun sipil dan mengakibatkan krisis kemanusiaan, kelaparan, dan pengungsian besar-besaran. Untuk itu langkah Saudi bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.

Bertahannya Hauthi dalam mempertahankan diri adalah lantaran mendapat back up oleh Iran baik strategi maupun senjata. Dalam hal ini sosok Soleimani benar-benar ada di balik itu semua. Selaku pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran dia berperan dalam membela kepentingan dan keamanan kaum Syiah lintas negara. Amanat yang dibebankan oleh Ayatullah Ali Khamenei di atas pundak Qassim Soleimani menjadikannya bertanggung jawab memenangkan proxy war. Jadilah Soleimani sosok yang terlibat aktif dalam konflik militer di empat negara: Iraq, Syria, Libanon dan Yaman. Menjadi pembina milisi Hizbullah di Libanon Selatan dalam berhadapan dengan Israel dan membina milisi Syiah di negara lainnya.

Dalam kasus Iraq, kemenangan tentara Iraq dalam memberantas ISIS menjadi perebutan antara Iran dan Amerika. Iran membina tentara dan milisi yang didominasi Syiah sementara Amerika membina milisi Kurdistan yang pada akhirnya berhasil mengusir ISIS setelah bercokol di Iraq dan Syria selama empat tahun (2014-2018).

Enyahnya ISIS ternyata justru membuat Iran dan Amerika berseteru sangat tajam untuk berebut dominasi atas Iraq. Amerika yang berhasil membunuh Abu Bakar al-Baghdadi menginginkan agar Iraq menjadi negara yang demokratis dan lepas dari pengaruh Iran. Sementara Iran menginginkan agar Iraq yang mayoritas warganya adalah penganut Syiah agar mengadopsi semangat revolusi Islam Iran tanpa terpengaruh oleh Amerika dan Barat.

Rebutan pengaruh antara Amerika dan Iran kian memanas ketika gelombang demonstrasi menuntut mundur Perdana Menteri Iraq, Adil Abdul Mahdi, terus berlanjut dengan tuduhan tidak becus mengelola pemerintahan dan memulihkan krisis ekonomi. Oleh Iran, demonstrasi yang memakan korban 300 nyawa melayang didalangi oleh kekuatan Amerika yang tidak ingin Iraq tenang di bawah rezim Syiah. Dari sini barangkali menjadi maklum jika Soleimani mendukung serangan atas kedutaan Amerika di Baghdad yang oleh Amerika dibalas dengan sangat tragis dengan terbunuhnya sang Jenderal itu.

Hubungan Amerika-Iran sedari revolusi Islam Iran, 1979, memang nyaris tidak bisa akur. Seperti permainan saling balas (tit for tat), mereka saling diam kalau menghadapi musuh yang sama. Begitu musuh itu lenyap mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Sesekali Amerika melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Iran seperti saat menangkap Saddam Hussein. Saat itu umat Syiah Iraq yang banyak ditindas Saddam selama berkuasa, bergembira dengan penangkapan itu. Namun setelah itu, setelah demokrasi ditegakkan yang menuai hasilnya adalah kaum Syiah yang di bawah pengaruh kuat Iran, Amerika gigit jari dengan kenyataan politik yang ada.

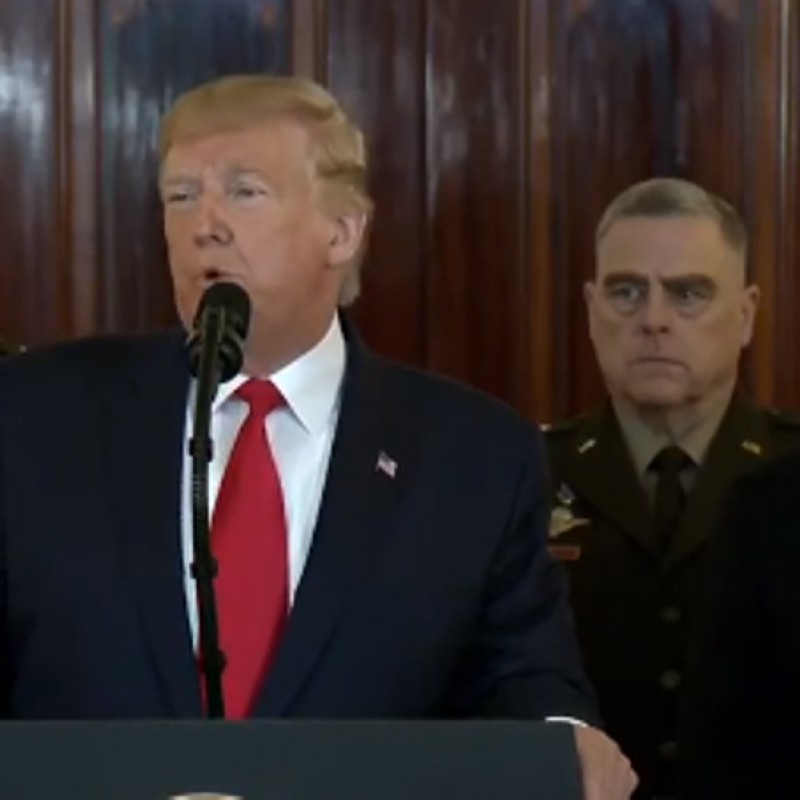

Semakin ke sini pengaruh Iran pun semakin besar meninggalkan Amerika yang merasa berjasa dalam penggulingan rezim otoriter Iraq, Saddam Hussein. Kenyataan ini membuat Donald Trump sedemikian geram dengan Soleimani yang dianggap berperan besar dalam setiap apa yang dianggap merugikan kepentingan Amerika. Belum lagi dukungan Soleimani atas milisi Hizbullah dalam perlawanannya atas Israel membuat negara anak emas Amerika itu marah kepadanya. Arab Saudi juga demikian geram karena rencananya menghabisi Hauthi gagal gegara keberadaan Soleimani di balik itu. Akumulasi itulah yang barangkali kemudian membuat Donald Trump mengambil keputusan ‘main hakim’ sendiri demi apa yang dia katakan sebagai upaya mengakhiri perang dengan cara membunuh Soleimani. Sebaliknya, bagi Iran dan bagi common sense, membunuh Jenderal adalah menggelorakan perang yang tidak mungkin tanpa pembalasan.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin

2

Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025

3

DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?

4

Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri

5

Tata Cara Shalat Gerhana Bulan, Lengkap dengan Niat dan Surat yang Dianjurkan

6

Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan

Terkini

Lihat Semua